2025年1月「森と草原のリトリート」ナビゲーター養成講座:冬編を開催しました①

峰の原高原で活動している「Forest Field MINENOHARA(フォレストフィールド峰の原)」では、健康・教育・森づくり・森の恵みなど、主に4つのプロジェクトに分かれて、それぞれの分野に特化した取り組みを続けています。

そのうちの「健康プロジェクト」では、2024年9月~10月にナビゲーター養成講座を開催し、19名のナビゲーターが誕生しました!

講座で学んだ「森林セラピー」や「クアオルト健康ウォーキング」、「アロマセラピー」などの理論を取り入れ、自然の中での心と身体の健康づくりを目指し、今後、峰の原高原の豊かな自然の恵みを生かした「森と草原のリトリート」プログラムを提供していく予定です。

また、峰の原高原は積雪期が長いため、ホワイトシーズンに雪中環境を活かした健康・研修プログラムの開発・提供も重要となります。

そこで、養成講座を修了したナビゲーターのスキルアップの場として、スノーシューを用いたプログラム提供をしている先進地のガイドをお招きして、雪中環境を活かした健康・研修プログラムのデザインとその指導法を学ぶ講座を開催しました。

3月には、ナビゲーターの身近な知人や家族等を招いた体験会を開催し、参加者から率直な意見をいただいて、来年度以降のプログラム提供につなげていきます。

本記事では、ナビゲーター養成講座:冬編の様子をお伝えします。

「森と草原のリトリート」ナビゲーター養成講座:冬編

開催日:2025/1/25(土)~26(日)の2日間

場所:峰の原高原のペンション「ペンションスタートライン」

参加者:ナビゲーター10名

ナビゲーター養成講座:冬編 1日目(1/25)

◆スノーシュー実習

「冬の峰の原高原とスノーシュー基礎実習」

講師:古川 茂紀 氏

(信州須坂観光協会 会長、ペンションスタートライン 初代オーナー)

「この2日間で“冬の峰の原高原”を存分に味わい、体感してほしい」

「スノーシューを楽しめる場所は他にもたくさんある。その中でなぜ峰の原なのか?そんな視点を持ちながら、この高原の魅力をじっくり感じて過ごしてほしい」

古川さんからのメッセージとともに、研修がスタートしました。

ペンション「スタートライン」の初代オーナーであり、峰の原森林サービス産業協議会の会長も務める古川さんは、まさに峰の原高原を知り尽くしたスペシャリスト。

「習うより慣れろ!」の精神で始まったスノーシュー実習では、初めての方から「えっ、本当に大丈夫?」と不安の声もありましたが、いざ歩き始めると、すぐにワクワクの世界へ!

「転んでも大丈夫、ケガしないから。

むしろ転んで、思いっきり笑って、思いっきり楽しんで!」

そんな古川さんの言葉に背中を押され、ふわふわの雪の上を自由に駆け回るナビゲーターたち。

傾斜を思い切って登ったり下ったりして、すってんころりん!

でも、そのたびに笑顔があふれました。

スノーシューで雪を踏みしめながら、目の前に広がる真っ白な峰の原高原の歴史にも思いを馳せました。

かつて旅人が行き交った「大笹街道*」の歴史、ペンション開発の物語、そしてこの美しい草原を守るために続けられてきた活動の数々…。

ただ雪の上を歩くだけでなく、この地に流れる時間や、人々の想いを感じられる、貴重なひとときとなりました。

*「大笹街道(おおざさかいどう)」については、下記の記事もご参考ください!

スノーシューで歩く冬の「大笹街道」|大自然と歴史を感じる街道歩きを体験! – Skima信州

◆冬の森林浴(心の健康づくり)

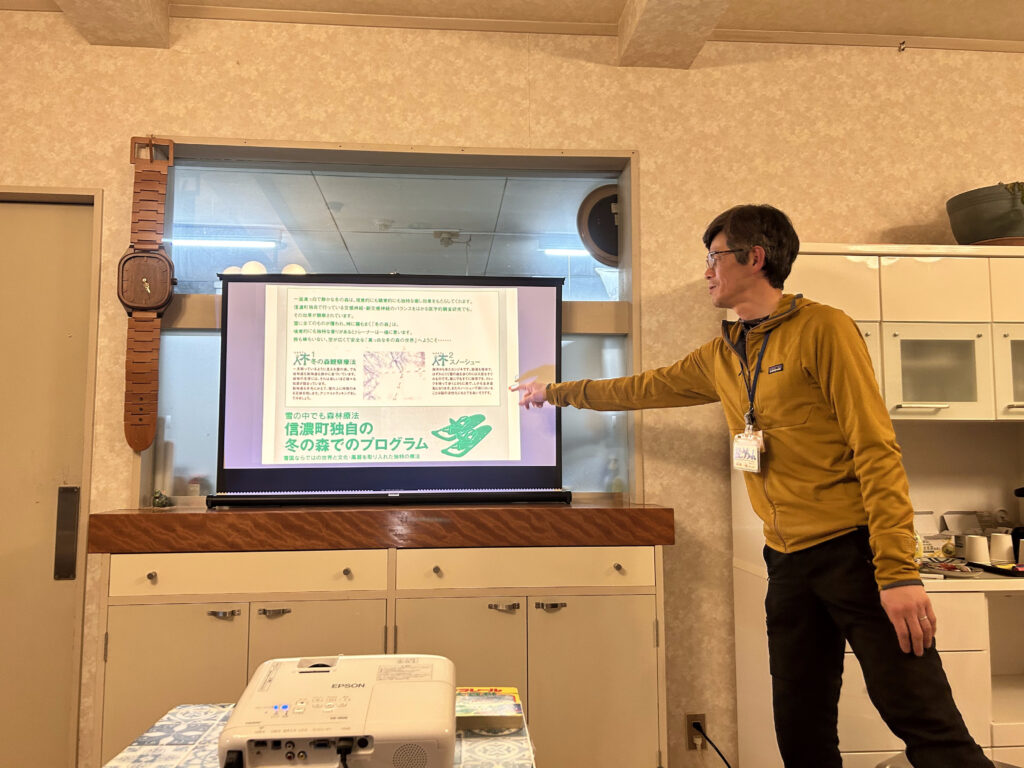

「冬の森林浴のプログラムデザインとその指導法」

講師:河西 恒 氏

(信濃町森林メディカルトレーナー/しなの町Woods-Life Community事務局/精神保健福祉士/産業カウンセラー)

森林浴といえば、新緑や深い緑の森の中を歩くイメージがあるかもしれません。

しかし、今回は雪の森での森林浴。冬ならではの特別な体験を学びました。

午前中にスノーシュー体験をしましたが、「そもそも、スノーシューについて詳しくない」「Myスノーシューが欲しくなっちゃった!」というナビゲーターも。

そこで、スノーシューの種類や特徴についての説明から講座がスタートしました。

森林浴のコースは、ナビゲーター養成講座で歩いたコースとほぼ同じ。

冬の峰の原高原をじっくり体感できるルートで、グリーンシーズンとホワイトシーズンでどのように景色や環境が変わるのか、比較しながらの学びです。

五感を開く冬の森林浴

スノーシューを履いて少し歩き、体が温まったところでストックを使った体ほぐし。

腕や背中、腰、脚をぐーんと伸ばしながら、自分の身体の感覚に意識を向けます。

秋の養成講座でも行った「葉の香り比べ」も体験。

ウラジロモミ、イチイ、ドイツトウヒの葉を手に取り、香りを嗅ぎ分けました。

「前より香りが弱いかも…?」

「なんだか甘い香りがする!」

季節の違いによる香りの変化を感じながら、森の空気に五感を開いていきます。

大人も夢中!冬ならではの遊び

冬の森林浴の醍醐味といえば、ソリ遊び!

「大人もソリで遊んでいいの?」

「子どもの頃はよく遊んだけど、自分が滑るのは久しぶり!」

少しドキドキしながらソリで雪の斜面を滑り降りると…

「わー!」「キャー!!」「気持ちいい~!」

笑顔と歓声が響き渡ります。

大人にも、体を使った遊びは大切。

夢中になって楽しむ時間は、まさに“今ここ”を感じる大切なひとときです。

雪が語る、冬の森の物語

ふと足元を見ると、小さな穴がポツポツ…。

これは動物たちの足跡!

リス、ウサギ、テン、イノシシ…

実際には姿を見られなくても、森に生きる動物たちの存在を感じることができました。

「いつ通ったのかな?」

「どっちからどっちへ歩いてる?」

「何のためにここに来たのだろう?」

足跡をじっくり観察し、想像をめぐらせる時間は、冬の森林浴ならではの魅力です。

冬だからこそ味わえる「静寂」

秋の講座で「水音を聴きながら歩いた」川沿いの道は、雪に覆われていました。

夏には通れなかった道が、どこでも自由に歩けるルートに変わるのも、冬ならではの面白さです。

思い思いのルートで川へ向かい、雪に包まれた静寂の空間へ。

周囲はしんと静まり返り、遠くの風の音まで聞こえてくるほど。

雪が音を最大60%も吸収すると言われており、冬の森の静けさには、心を落ち着かせ、集中力を高める効果があるそうです。

そんな雪の森の中で、深い呼吸を意識してみる。

ゆっくりとした腹式呼吸は、副交感神経を優位にし、心を落ち着かせるリラックス効果があります。

森がカウンセリングしてくれる時間

「自分が心地よいと感じる場所を探して、森に身をゆだねる」

ただただ、自然の中に身を置く時間。

森の静寂に包まれながら、心の声に耳を澄ませるひととき。

そんなリラックスした時間のあとのおやつタイムには、雪の中で枯れていたヨモギを使ったヨモギ茶が登場!

熱々のお湯を注ぎ10分ほど待つと、香り豊かなお茶が出来上がりました。

冬の森林浴の振り返り

約2時間40分の冬の森林浴。

「自分にとってどんな体験だったかな?」と個人で振り返ります。

最後に、それぞれの感じたことをシェアしました。

・ソリではしゃいで、雪の中でリラックスして、両方を体験できてとてもよかった!

・童心に返って遊び、静寂を味わい、普段の生活では得られない貴重な時間だった。

雪に包まれた静寂の中で五感を研ぎ澄ませ、自然とつながることで、心と体のリラックス効果をより深く感じることができたようです。

また、雪の上を歩く楽しさや、冬ならではの自然の変化を観察することを通じて、季節ごとの森林浴の魅力や、そのプログラムの組み立て方について学ぶことができました。

冬の森には、いつもの森林浴とはまた違った魅力がいっぱい。

五感を研ぎ澄ませ、自然とつながることで、心がほどけるような時間を過ごすことができました。

◆冬の森林浴(心の健康づくり)~講義

「冬の森林浴の活用事例とそのプログラムデザイン」

講師:河西 恒 氏

実習のあとは、森での体験を振り返りながら、雪の森林浴ならではの特徴について学びました。

・雪の森は空気がとてもきれい

雪が空気中の塵を吸着することで、浄化された澄んだ空気を味わえます。

・落葉期のため、森の中が明るく開放的

日当たりが良く、見通しがきくため、安心感のある空間に。

・雪の消音&吸音効果で、驚くほど静か

心を落ち着かせ、集中力を高める環境が自然と整います。

・積雪が笹やぶを覆い、自由に歩ける

夏には歩けない場所でも、スノーシューを履けばどこでも散策可能!

こうした冬の森ならではの魅力を実体験と知識で結びつけることで、より深く理解し、人に伝えられる力が養われます。

また、「雪育」が子どもの心の発達に良い影響を与えることや、スノーシューが高齢者のストレス改善に効果があることなど、最新の研究結果についても学びました。

さらに、実際に企業研修や個人向けに提供されている1泊2日の冬の森林浴プログラムも紹介され、冬の森ならではのプログラムの可能性を実感する機会となりました。

意図開きの時間:ガイドの工夫を深掘りする

最後は「意図開き」の時間。

午後の実習で、河西さんがどのような意図をもってナビゲーターを案内したのかを解説していただきました。

対象者(想定)は誰か?

実施した活用資源とアクティビティは何か?

それらを通して、どんなねらいがあったのか?

ナビゲーターは、チェックイン・導入・展開・まとめ・持ち帰りの流れに沿って、ふせんを使いながらグループごとに整理しました。

「いつの間にか雪と仲良くなっていた」

「気づけば五感を使って、たっぷりと自然を味わっていた」

「終わってみると、頭がすっきりしていて、心身ともにとても癒されていた」

こうした体験ができたのは、意図をもったガイドの案内があったからこそということに気づき、改めてナビゲーターの役割の大切さを実感しました。

・冬の森だからこそ味わえる非日常感

・雪の森ならではの五感=白さ、丸み、静けさ、冷たさ、雪を踏む感触

・高い運動効果

これらを活かしながら、今後の冬の森林浴プログラムのデザインに活かしていきます。

◆意見交換

「冬のプログラム提供の可能性」

講師:古川 茂紀 氏

峰の原高原の観光と地域の持続可能性について、古川さんより貴重なお話を伺いました。

①地域と観光の持続可能性

峰の原高原のペンション村は、かつて90軒近くが営業していましたが、現在は約40軒にまで減少。

背景にはオーナーの高齢化や施設の老朽化などがあり、今後どのように地域を維持し、観光を発展させていくかが課題となっています。

一方で、この地域を愛し、移住してくる人や、ペンションを終えた後も住み続ける人もいます。

さまざまな人が関わり、地域に根付くことが、持続可能な観光の鍵となります。

②関係人口を増やし、人と地域をつなぐ

古川さんは、峰の原高原の自然環境の素晴らしさは間違いなく魅力的であり、それを「人」とどう結びつけるかが重要だと語りました。

地域に長く根付かせるためには、観光客と住民が関わる機会を作ることが必要不可欠です。

たとえば、地域の作業(草刈りや清掃、大笹街道の整備など)を観光プログラムの一環として取り入れ、交流の場とすることで、観光客はただの訪問者ではなく、より深く地域とつながるきっかけになります。

③思い通りにならない自然と向き合う

峰の原の自然を活かしたプログラムは、天候に左右されることもあります。

しかし、それこそが自然と共に生きることの学びであり、健康や自分の得意分野と結びつけることで、ここならではの独自性を持ったプログラムが生まれます。

④信州須坂観光協会との連携

信州須坂観光協会としても、モニターツアーの参加やプログラムの企画など協力できることがあるとのこと。

地域の資源を活かし、持続可能な観光を目指していくために、こうした支援をぜひ活用してほしいというお話でした。

地域と観光が共存し、人と自然がつながる未来を目指し、ナビゲーターたちも奮闘中です。

今後の峰の原高原の展開をぜひお楽しみに!

レポートを対応したナビゲーター:伊藤真弓

森が好き。森の循環の中に身を置くことで、素の自分に戻れたり、大切な気づきを得られたりすると感じています。皆さんと一緒に、森のリズムに寄り添いながら、自分と向き合う豊かな時間を過ごせたらうれしいです。

この記事へのコメントはありません。